応急手当

応急手当を身につけよう

私たちはいつ、どこで、突然の病気やけがにおそわれるかわかりません。

急に病気になって倒れたり、事故に巻き込まれたりしたとき、命を救うためには、救急車が到着するまでの応急手当が最も重要です。

ご家族や身近な人の尊い命を救うため、応急手当の知識と技術を身につけ「いざというとき」に備えましょう。

心肺蘇生法

1) 安全を確認

誰かが突然倒れるところを目撃したり、倒れているところを発見した場合には、近寄る前に周囲の安全を確認します。

車が通る道路などに人が倒れている場合などは、特に気を付けます。

状況に合わせて自分の安全を確保してから近づきます。場合によっては消防や警察の到着を待ったほうが良いこともあります。

2) 反応を確認

傷病者の肩をやさしくたたきながら「大丈夫ですか」などと大きな声で呼びかけ、反応を確認します。

3)助けを呼ぶ

反応がなければ、大きな声で助けを求め「119番通報」と「AEDの手配」を頼みます。

近くに誰もいない時は、まず自分で119番通報をしてください。

4)呼吸の確認

10秒以内で胸と腹部の動きがないか、又は普段どおりの胸と腹部の動きがない場合、死戦期呼吸と判断し、心停止とみなします。

ポイント

・呼吸の確認に10秒以上かけない。

死戦期呼吸とは

心停止直後には、しゃくりあげるような呼吸が不規則に起こることがあります。この呼吸を死戦期呼吸といい、正常な呼吸(普段どおりの呼吸)ではありません。

5)胸骨圧迫(心臓マッサージ)

胸骨の下半分(胸の真ん中)に両手を重ね、傷病者の胸が約5センチメートル沈み込むまでしっかり圧迫します。

テンポは1分間に100~120回の速いテンポで、30回連続して強く、速く、絶え間なく圧迫します。

ポイント

・圧迫解除時は完全に胸を元に戻す。

・救助者が複数いる場合には1~2分ごとを目安に胸骨圧迫の役割を交代する。

6)人工呼吸

気道を確保したまま傷病者の鼻をつまみ、大きな口を開けて傷病者の口を覆って密着させ、1秒かけて吹き込み傷病者の胸が軽く上がるのを確認します。

ポイント

・うまく胸が上がらない場合でも、人工呼吸は2回までにする。

・気道確保、人工呼吸による胸骨圧迫の中断時間を最小にする。

注意

人工呼吸ができない又はためらわれる場合は胸骨圧迫のみ実施する。

7)心肺蘇生法はいつまで続けるか

傷病者が動き出す、うめき声を出す、あるいは普段どおりの呼吸が確実に認められる場合、又は救急隊へ引き継ぐまでは心肺蘇生法とAED使用の手順を繰り返してください。

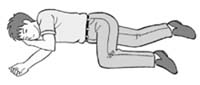

8)回復体位

反応はないが普段どおりの呼吸がある場合にはイラストのような体位をとらせます。これを回復体位と言い、救急車がくるまでは呼吸状態を注意深く観察し、呼吸が認められなくなった場合にはただちに胸骨圧迫を開始します。

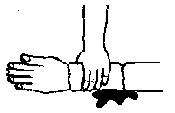

のどに物が詰まったら

異物による窒息は、いったん起こると死に至ることも少なくありません。そばにいる人が適切に対処すれば死亡を防ぐことができます。右のイラストはチョークサインといい、世界共通の「窒息のサイン」と呼んでいます。このような状態の人を見たら窒息を疑い、適切な処置を開始してください。

1)反応がある場合

1.背部叩打法

立位または座位の傷病者の肩甲骨の間を、手のひらの付け根部分で、力強く数回連続して叩きます。

2.腹部突き上げ法

傷病者の後ろからウエスト付近に手を回します。一方の手でへその位置を確認し、もう一方の手で握りこぶしを作って親指側を傷病者のへその上方でみぞおちより十分下方に当てます。へそを確認した手で握りこぶしを握り、すばやく手前上方に向かって圧迫するように突き上げます。

注意

明らかに妊娠していると思われる女性や高度な肥満者には背部叩打法のみ行う。

背部叩打法と腹部突き上げ法は、その場の状況によりやりやすい方法を実施してよいが、1つの方法を繰り返しても効果がなければ、もう1つの方法に切り替え、異物が取れるか反応がなくなるまで2つの方法を繰り返し実施します。

2)反応がなくなった場合

傷病者がぐったりして反応がなくなった場合は、心停止に対する心肺蘇生法の手順を開始します。

けがによる出血の手当て

怪我などによる出血はよくあることですが、大出血の場合は迅速かつ適切に止血できないと命の危険が伴います。市民が行う止血の方法としては、出血部位をきれいなガーゼやハンカチ、タオルなどで直接圧迫する方法(直接圧迫止血法)が推奨されています。

また、圧迫したにもかかわらず、ガーゼから血液が染み出てくる場合は、圧迫位置が出血部位から外れている、又は圧迫する力が弱いことなどが考えられるので、出血部位を確実に押さえることが重要です。

なお、細いひもや針金で出血している手足を縛る方法は、血管や神経をいためる危険があるため推奨できません。

注意

止血を行う場合には傷病者の血液に直接触れないように、できる限りビニール手袋、ゴム手袋、若しくはビニール袋などを活用し、感染防止することが重要です。

感染防止

応急手当における感染の危険性は極めて低いので、感染防護具なしで人工呼吸を実施してもよいが、可能であれば感染防護具の使用を考慮する。ただし、傷病者に危険な感染症(ヒト免疫不全ウイルス(HIV)、肺結核、B型肝炎、重症急性呼吸器症候群(SARS))の疑いがある場合や血液などによる汚染がある場合は、感染防護具を使用する必要があります。また、感染防護具を用意できない場合には人工呼吸を省略した胸骨圧迫だけを実施することが大切です。

骨折の手当て

副子やそえ木となりそうな物(雑誌、傘、 ダンボールなど)を準備します。骨折部位の上下の関節が固定できる長さのものを使用し、三角巾などを使って固定します。固定するときは、傷病者に知らせてから実施し、顔色や表情を見ながら行います。

固定は、移動、動揺によって起こる二次的損傷や症状悪化を防止し、苦痛を和らげ搬送を容易にするために行います。

骨折の症状

- 激しい痛みや腫れがあり、動かすことができない。

- 変形が認められる。骨が飛び出している。

やけどの手当て

やけどには、熱いお湯や油が体にかかったり、炎や熱い物に触れたときに起こる熱傷と、低温の湯たんぽなどでも体に長時間あたっているときに起こる低温熱傷又は、塩酸などの化学物質が皮膚についたときに起こる化学熱傷があり、やけどの重症度は、深さ、面積、部位などによって決まります。

どのようなやけどでも、すぐに水で冷やすことが大切です。その部位を冷やすことで、痛みを和らげ、悪化することを防ぎます。ただし、やけどの面積が広いときは冷やし過ぎないように注意します。冷やした後は清潔なガーゼやタオルなどでその部位を覆い感染防止に努めます。

このページに関するお問い合わせ

埼玉西部消防局 警防部 救急課

〒359-1118 所沢市けやき台一丁目13番地の11

電話番号:04-2929-9123 ファクス番号:04-2929-9129

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。